- Details

Foto: 02/2026 Jagd in Bayern, Gamssymposium Kufstein, Christian Teppe

Der Bayerische Jagdverband berichtet am 28. Januar 2026:

Am 16. und 17. Januar 2026 fand in Kufstein, Tirol, das Symposium „Unsere Gams – unsere Verantwortung“ statt. Veranstaltet wurde die Tagung gemeinsam mit dem Tiroler Jägerverband. Das Symposium widmete sich der Zukunft der Gamsbestände im Spannungsfeld von Klimawandel, Lebensraumveränderungen und verantwortungsvollem Management. Ziel war es, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit praktischen Erfahrungen zusammenzuführen und tragfähige Lösungsansätze für den langfristigen Erhalt gesunder Gamsbestände zu erhalten. Die Dringlichkeit des Themas spiegelte sich nicht nur in der Beteiligung hochkarätiger Wissenschaftler und Fachreferenten, sondern auch in der großen Zahl interessierter Teilnehmer wider. Deutlich wurde, dass die teils angespannte Situation des Gamswilds ein gemeinsames Handeln aller Beteiligten erfordert. Die Zusammenfassungen der Fachvorträge und Diskussionen haben wir als Rückblick für Sie in einem Video auf YouTube zusammengefasst.

- Details

Foto: Christoph Rötzke in Halali

Angelika Glock zeichnet ein Rasseporträt vom "Wälderdackel" bzw. der Schwarzwälder Bracke in der Februar-April-Ausgabe 2026 von "Halali: Jagd, Natur & Lebensart" auf S. 102 ff. Im mittleren und südlichen Schwarzwald auf den kleinen Bauernjagden ist er als Stöberhund zuhause. Seit dem 19. Jahrhundert sind diese etwas höher gebauten, dackelähnlichen Hunde aus Pinschern und Bracken gezüchtet. Es gibt drei unterschiedliche Größen, ein kleinerer, mittlerer und höherer Schlag, von Schwarz über Braun bishin zu Rot. Die nicht zu schweren Hunde, zwar kräftig gebaut und mit höher gestellten Läufen, sind wie geschaffen für die steilen Täler der Mittelgebirge des Schwarzwaldes. Sie sind als Gebrauchshund auf der Jagd, auch als Hofhund der bäuerlichen Anwesen gezüchtet, ein Stück Schwarzwälder Kulturgeschichte, bodenständig wie ihre Besitzer. Gründer des Vereins Schwarzwälder Bracke (Wälderdackel) e. V. ist Thomas Rist, bis 2021 erster Vorsitzender des Vereins.

- Details

Die Journalistin Gabi Werner berichtet im "Münchner Merkur" vom 13. Januar 2026 davon, dass die Jagdgenossenschaft Rottach-Egern von der zuständigen unteren Jagdbehörde Miesbach zur Fütterung des Rotwilds aufgefordert worden sei. Unabhängig von der rechtlichen Verpflichtung, in Notzeiten das Wild zu füttern, ist dieser Vorgang schon einzigartig: In einer derart alten Kultur-Landschaft, die seit jeher mit den Auswirkungen des Winters umzugehen weiß, muß erst die staatliche Stelle einschreiten, damit man sich dieser ethischen Pflicht besinnt. Wie weit hat sich das Verständnis für die Natur entfremdet? Ist überwiegendes wirtschaftliches Interesse am Waldaufwuchs, der durch zuviel Verbiss gefährdet wäre, Ausdruck unseres gesellschaftlichen Wertewandels? In unseren Nachbarländern des Alpenbogens scheint die Welt noch in Ordnung zu sein: Dort diskutiert man eher über die Zusammensetzung des Wildfutters, als über die Fütterung als solche, ist also um die gesunde Ernährung des Wildes und damit auch um die weitgehende Vermeidung von Waldverbiss bemüht.

- Details

Foto: Harald W. Vetter

Harald W. Vetter porträtiert Ludwig Thoma in der Januar-Ausgabe 2026 von "Der Anblick" auf S. 50 ff. als einen Bekenner des Weidwerks und Brauchtums: "Sein Wirken war dem Spott über die Konventionen und der Entlarvung des Spießbürgertums gewidmet." Biedere Jäger, durchtriebene Lokalpolitiker, fragwürdige Geistliche und fromme Jungfrauen schilderte er in seinen Romanen. Seine Werke wurden auch in zahlreichen Filmen gezeigt, seine Bücher erreichten Millionen-Auflagen. Als Sohn eines königlich-bayerischen Försters in der Vorderriss an der Isar nahe der österreichischen Grenze zu Tirol lag es nahe, dass auch er ein passionierter Jäger wurde. Als junger Rechtsanwalt pachtete er mit dem Verleger Albert Langen (Simplizissimus) ein Feldrevier in Dachau, wechselte aber kurze Zeit später nach München, wo auch seine literarische Karriere begann. In der Folgezeit siedelte er sich nach einer gescheiterten Ehe am Tegernsee an, wo er ein Haus baute, das heute Museum ist und auch ein Bergrevier pachtete, das aus ehemaligem königlichen Besitz freigeworden war. Der bayerischen Jagdkultur widmete er zahlreiche Heimatgeschichten, u. a. den berühmten "Jagerloisl vom Tegernsee" (s. Bild). Ludwig Thoma liegt in Rottach-Egern neben seinem Freund Ludwig Ganghofer begraben.

- Details

Foto: Klaus Simon

"Wild ist im Winter die Leibspeise aller Menschen in den Ardennen", überschreibt Klaus Simon seinen Artikel "Die wundersame Wandlung des Heiligen Hubertus" in der FAZ vom 24. Dezember 2025 auf S. Reiseblatt 5. Es ist allerdings ein Jahr ohne Rebhühner, es sind selbstverständlich die in der freien Wildbahn gemeint. Neben parierten Rehrücken und pfannenfertigen Wildschweinsteaks reihen sich Hirschterrinen mit Foie gras, Wildententerrinen mit Pfifferlingen, Hasenterrinen mit Haselnüssen aneinander. Ein halbes Duzend Verkäuferinnen bedient Kunden aus dem nahen Luxemburg, Flandern, die Wildmetzgerei "de père en fils" in der dritten Generation in dem Ardennen-Örtchen Wellin verlassen sie mit prall gefüllten Einkaufstaschen. Mit Beginn der Jagdsaison Anfang Oktober darf im waldreichen Süden Belgiens in keiner Restaurantküche Wild fehlen. Benjamin Lefebvre von der von seinem Großvater 1952 gegründeten Metzgerei beliefert einige der besten Tische in den Ardennen. Die Tageszeitung "Le Soir" gibt ein Plädoyer ab für eine moderne Wildküche, ohne aber den verpönten Wildgeschmack oder gar allzu herben Hutgoût oder butterschmalzlastige Saucen. Stattdessen zaubern die Köche subtile Geschmacksbilder in leichter Garung z. B. von Rehrücken oder -filet auf den Teller.

- Details

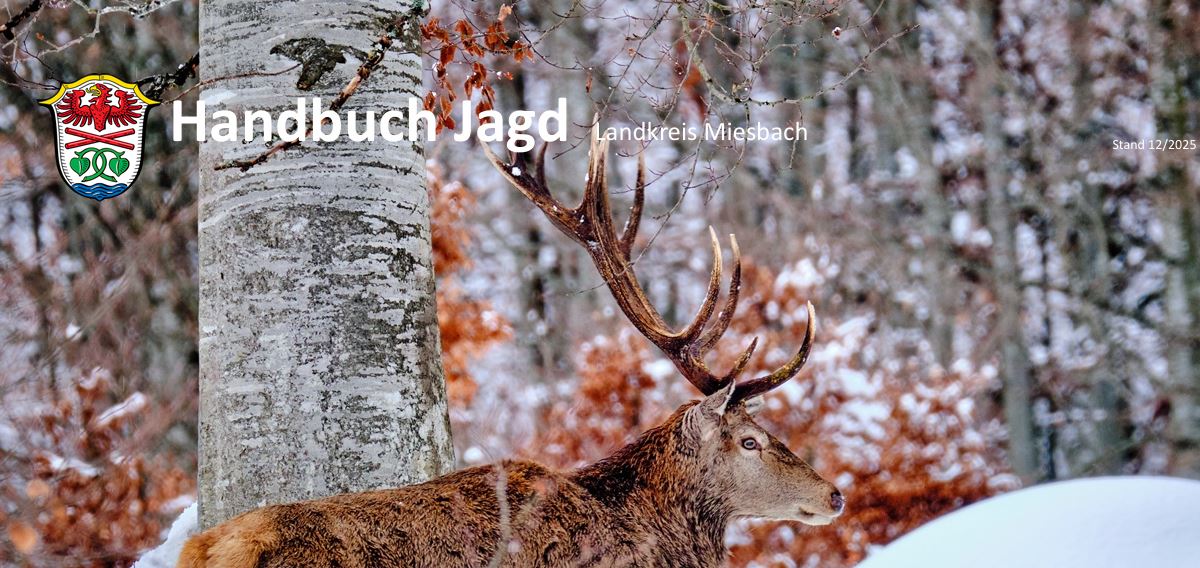

Foto: Landratsamt Miesbach

Der Landkreis Miesbach in Oberbayern hat ein Handbuch zur Jagd herausgegeben, das in Anlage als PDF heruntergeladen werden kann. Nach Vorstellung des Landrats Olaf von Löwis soll es auch Nichtjägern und anderen Naturverbundenen Orientierung zu Belangen der Jagd und des Naturschutzes geben: "Das Handbuch dient dabei als umfassendes Rahmenwerk und bietet Orientierung im Spannungsfeld von forstlichen Zielen, Jagdrecht, Wildbewirtschaftung, Naturschutz sowie Bildung und Öffentlichkeits-Arbeit. Die Erstellung des Handbuchs ist das Ergebnis eines dreijährigen Dialogprozesses an einem Runden Tisch, an dem Vertreterinnen und Vertreter der Bayerischen Staatsforsten, des AELF, des Tierschutzes, der privaten und staatlichen Jägerschaft, der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Jagdbehörde und der Jagdgenossenschaften beteiligt waren. Ziel war es, alle unterschiedlichen Interessen zusammen-zubringen und gemeinsam ein nachvollziehbares und transparentes Regelwerk zu entwickeln. Das Handbuch ist nicht rechtlich bindend, bietet aber Orientierung, erklärt Hintergründe und zeigt, wie Jagd im Landkreis Miesbach gedacht und umgesetzt wird. Es soll den Bürgerinnen und Bürgern Einblicke geben, Abläufe verständlich machen und die Transparenz in einem komplexen Themenfeld er-höhen."

- Details

Foto: Hans Lozza, SNP

Pia Anderwald, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Schweizerischen Nationalpark berichtet in der Dezemberausgabe von "Jagd in Bayern" 2025 auf S. 16 ff. vom Rothirsch im Klimawandel, speziell in dem Val Trupchun Tal. So werde aufgrund steigender Temparaturen davon ausgegangen, dass große Pflanzenfresser wie der Rothirsch eine bessere Körperkondition erlangten. Zumindest gelte das für den Winter, da sie dann weniger Körperreserven verbrauchten, wenn im Dezember noch nicht mit Tiefschneelagen zu kämpfen sei. Im Sommer könnten allerdings hohe Temperaturen leicht zu Hitzestress führen, dem die Tiere durch angepasstes Verhalten zu entgehen versuchten. Schmaltiere und Kälber fänden sich z. B. oft auf verbleibenden Schneeflächen und würden sich so abkühlen. Das Val Trupchun Tal zeichnet sich durch kalkhaltigen Boden aus und bietet ein reiches Nahrungsangebot. Hirsche dringen bis in Höhen vor, die ansonsten von Gämsen besiedelt werden. Diese ziehen sich dann auf Geröllfelder zurück, um dem Konkurrenzdruck nicht standhalten zu müssen, was zu entsprechenden Wachstumseinbussen führe. Im Nachbartal Il Fuorn sei es genau umgekehrt: der durch den Dolomit geprägte Untergrund biete dem Gamswild noch genügend Äsung, das Rotwild ziehe sich wegen der besseren Biomasse in tiefere Lagen zurück, sodass es keine Anzeichen von Verdrängungseffekten gäbe.

- Details

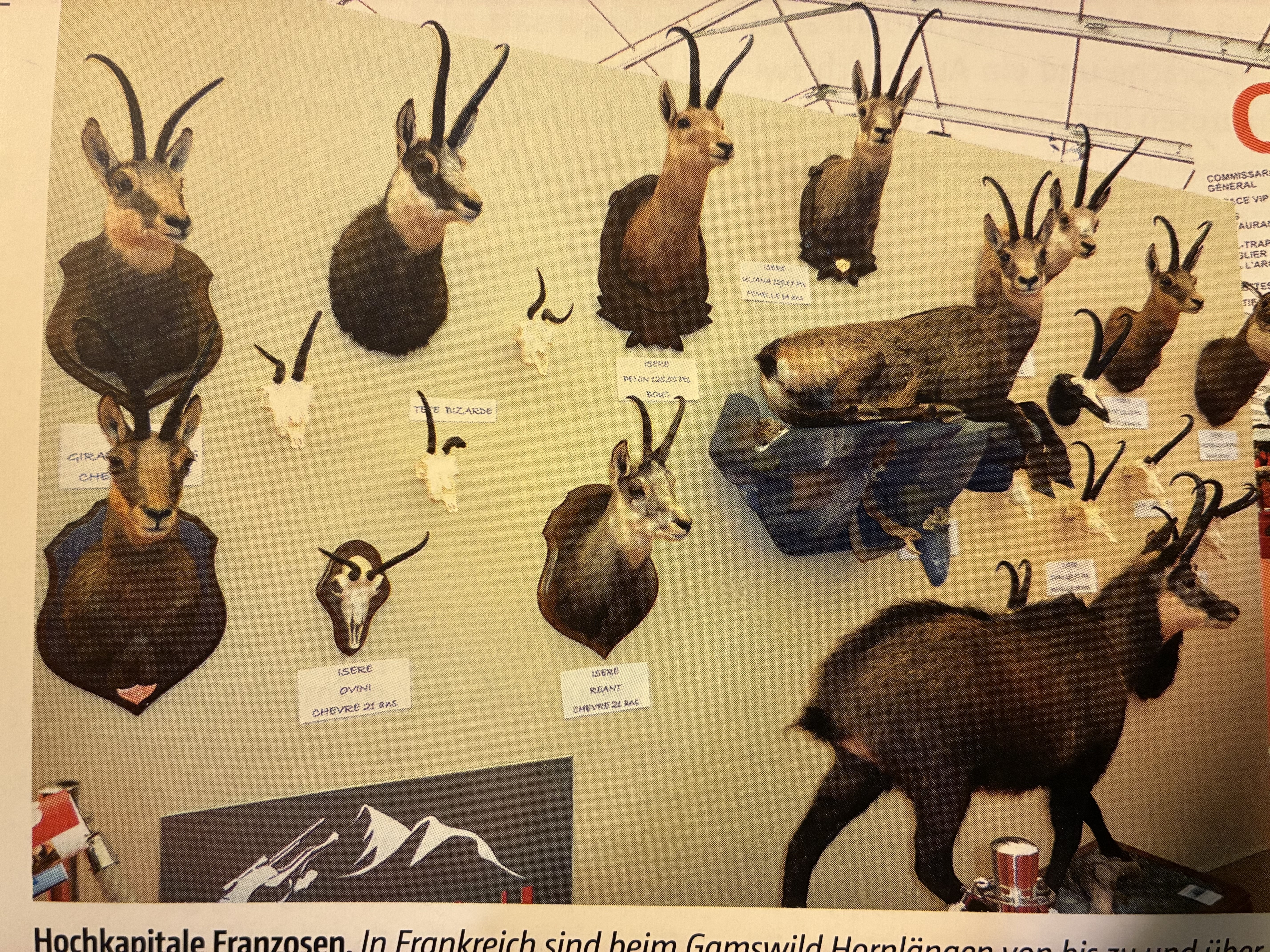

Foto: C. Richter

Über Gams der Sonderklasse bzw. "hochkapitale Franzosen" berichtet Charles Richter in der Dezember-Ausgabe 2025 von "Der Anblick" auf S. 100 ff. In den Gebirgsmassiven wie den Alpen, den Pyrenäen, dem Jura, dem Zentralmassiv und den Vogesen ist Gamswild überall vertreten. Hornlängen von bis zu 30 cm sind relativ häufig. Gamswild ist die einzige Schalenwildart, die in Frankreich einem Abschussplan unterliegt und auf der Einzeljagd erlegt wird. Hirsch und Reh werden überwiegend immer noch auf Treib- oder Drückjagden geschossen. Wiedereinbürgerungen wie in den Vogesen erfolgten aus Gebieten des Schwarzwaldes, die selbst vor dem zweiten Weltkrieg Gämsen aus der Steiermark zur Auffrischung erhalten hatten. Bis Ende der 1950iger Jahre wurde Gamswild noch mit Schrot erlegt, erst später wurde der Büchsengebrauch verbindlich vorgeschrieben, die Jagd hatte aus der Nähe zu erfolgen und durfte nicht mit mehr als zwei Personen jeweils ausgeübt werden. Das war auch die Zeit, in der ein selektiver Abschussplan nach Altersklassen eingeführt wurde.

- Details

Foto: Angelika Glock

Der "Clown der Sümpfe", wie der Epagneul de Pont-Audemer auch scherzhaft genannt wird, ist ein ausgezeichneter Wasserspezialist. Angelika Glock schreibt über diesen seltenen französischen Jagdhund in der November-Januar Ausgabe 2025/2026 von "Halali, Jagd, Natur & Lebensart" auf S. 92 ff. Erst recht als junger Hund hat der auch "Ponto" Genannte ein schelmisches Aussehen mit seinem lockigen Schopf und hell umrandeten Augen. Sein braunes zotteliges Fell mit stichelhaarigen Flecken läßt ihn auch bei kalten Temperaturen im Wasser arbeiten. Er ähnelt im Körperbau den englischen Spaniels, die Rasse entwickelte sich im 19. Jahrhundert in der Normandie. Dort kreuzte man lokale Spanieltypen mit Irish und English Water Spaniels. Auffallend freundlich, später auch anhänglich bezeichnet Glock seine Wesensart. Bei der Jagd tritt er selbstbewusst und eifrig bei der Sache auf. "Zweifelsohne eine absolute Rarität", meint Glock in der Hoffnung, dass die Rasse wieder die Zuchtzahlen erreicht, die sie ursprünglich vor dem zweiten Weltkrieg einmal gehabt hat. Weltweit existieren gerade mal 250 Hunde.

- Details

Foto: Sternath-Verlag

Nach "Jahreszeiten eines Jägers", erschienen vor der Jahrtausendwende beim Paul-Parey-Verlag, hat der Sternath-Verlag aus Mallnitz, Spittal an der Drau, Karnten aktuell ein weiteres Büchlein des bekannten Autors Andreas Freiherr von Nolcken, wohnhaft in München herausgegeben: "Jahresringe eines Jägers". Er erzählt die Anfänge seines Jägerlebens, die er als Bergjäger im Kärntner Drautal, später in den Hohen Tauern und schließlich im Salzburger Land erleben durfte. Er führt den Leser nach Süddeutschland ins Donautal, wo er sich intensiv der Rehwildjagd widmete. Ein besonderes Kapitel handelt von der Rufjagd, also der Blattjagd auf den Rehbock, die er in den Wäldern von Donaueschingen bei der Familie von Fürstenberg kennengelernt hat. Aus der alten Heimat seiner eigenen Familie, dem Baltikum berichtet er von der Jagd auf den Elch. Man wird gespannt sein dürfen, welche Fortsetzung die Jahresringe "ad multos annos" uns noch bescheren wird.

- Details

Foto: C. Richter

Botschafterin der französischen Jagd nennt Charles Richter die Parforcejagd mit Hunden in der November-Ausgabe 2025 von "Der Anblick" auf S. 92 ff. "Sie ist ein großartiges Schaufenster der französischen Jagd, deren Ethik im Mittelpunkt einer sehr starken Identität steht". Viele Franzosen, vor allem junge Frauen begeistern sich für diese Jagd zu Pferde. Von ihren Kritikern wie keine andere Jagdpraxis angegriffen behauptet sie sich zunehmend mit 70.000 regelmäßigen Teilnehmern, 7.000 Pferden und 30.000 Hunden. Unter Einhaltung eines Ehrenkodex, der aus Zeiten des Mittelalters stammt, jagt man auf hohem ästhetischen Niveau ohne Kunstgriffe, lediglich mit Hund, Pferd und Horn. Anders als bei uns spielt die Trophäe, wie etwa bei der Hirschjagd, keine Rolle. Wie vor hundert Jahren überreicht der Maître d'équipage dem Jagdherrn den rechten Vorderfuß "le pied" als Zeichen des Dankes und der Anerkennung. Der Hundemeute gebührt das Courée, also der Aufbruch, der in Sekundenschnelle unter Hörnerklang verschlungen ist.

- Details

Foto: Archiv des Verfassers

Foto: Archiv des Verfassers

Hannes Jenny, bis 2023 Vize-Amtsleiter des Amts für Jagd und Fischerei Graubünden in der Schweiz berichtet in der November-Ausgabe von "Jagd in Bayern" 2025 auf S. 12 ff. über das Schweizer Wolfsmanagement. Die ersten Wölfe wanderten bereits vor dreißig Jahren in die Schweiz ein und reproduzierten sich in der Folgezeit ständig. Dafür war auch der strenge Schutz, insbesondere seit 1970 in Italien ursächlich, der Aufbau der Population im Apennin führte zur stetigen Ausbreitung gen Norden. 1985 erreichten die ersten Wölfe den Alpenbogen. Die Kantone unterstützten die Bemühungen bei der Entnahme von Problemtieren, insbesondere in der Almwirtschaft, was die Nutztierrisse betraf. Nach Schaffung neuer gesetzlicher Grundlagen ab 2022 ließ sich das Wachstum durch legale Abschüsse (in der urbanen Bevölkerung heftig umstritten) reduzieren. Trotz der Vielzahl an Zuständigkeiten (26 Kantone sind beteiligt, alle mit eigenem Jagdsystem, ob Patentjagd, Revierjagd oder Staatsjagd wie in Genf) arbeitet man an einer proaktiven Regulierung, insbesondere bei reproduzierenden Rudeln. Zwei Drittel der Jungtiere können von September bis Januar, in der Mehrzahl von Wildhütern erlegt werden. In der Hochjagd in Graubünden im September könnte diese Aufgabe zukünftig auch privaten Jägern vermehrt zufallen. Die Kunst wird darin liegen, dass das traditionelle, akzeptierte Bild der Jagd in der Bevölkerung darunter nicht leidet, sagt Jenny.

- Details

Foto: shutterstock

Bertram Graf von Quadt schildert in der November-Ausgabe 2025 von "Halali Jagd, Natur & Lebensart" auf S. 32 ff. die Jagd auf wilde Tauben. Es ist etwas anderes, insbesondere im jagdethischen Sinn, auf natürliches, d. h. wildes Flugwild zu jagen. Getriebene Fasane oder auch Partridges sind eben meistens, so in England und sonst auf dem Kontinent gezüchtet, auch wenn sie seit einigen Wochen frei in der Natur leben. Dass man der Flugwildjagd auf Gezüchtetes überdrüssig werden kann, beschreibt der Autor eindringlich. Und er setzt noch einen drauf: Der Bauer, der die Jäger gerufen hat, seinen Acker vor Schäden durch Tauben zu verschonen, zahlt sogar dafür, hier dem Vermittler der Jagd. Wenn die Jäger dann nach einem erfolgreichen Vormittag zu zweit über 300 Wildtauben zur Strecke bringen, versetzt sie das in einen Rausch, der Spuren hinterlässt: Flugwildjagd, insbesondere auf Tauben, kann so fesselnd sein, dass niemand mehr von dem "Wild des kleinen Mannes" spricht. Jagd auf echtes, wildes Wild macht eben Sinn, wie der Autor sagt: Kleines Wild, das große Jagd verheißt.

- Details

Foto: Illustrierter Film-Kurier Nr. 2568 Der Jäger Von Fall.

Bernd E. Ergert berichtet in der Zeitschrift des Tiroler Jägerverbandes "Jagd in Tirol" 2025, Ausgabe Oktober S. 44 ff. von dem Schriftsteller Ludwig Ganghofer und seinem Roman "Der Jäger von Fall". Motiv und Inhalt dieses Romans, einer immer wieder neu verfilmten Wilderer-Affäre, hat Ganghofer, der ja selbst begeisterter Jäger war, aus dem Tagebuch des Försters und Bauern Riesch entnommen. Riesch lebte in dem Dorf Fall, das Ende der 50-ziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts dem Großprojekt Sylvenstein-Speicher weichen musste. Die Ortsgeschichte überliefert, dass 1483 Herzog Albrecht IV. Bärenjäger und ihre Hunde aus den Tälern Tegernsee und Ettal in dieses wilde Gebirgsgebiet geschickt hat. Zur königlichen Jagd gehörten auch die Forstämter Fall, Vorderriß und Krün. Ganghofer war Sohn eines Forstmeisters und promovierte nach dem Studium der Literatur in Leipzig. Von seinem Vater bekam er 1880 die Jagderlaubnis zur ersten Gamsjagd als Belohnung für die bestandene Promotion geschenkt. Später pachtete Ganghofer die Gaistal-Jagd, ein Hochwildrevier zwischen Leutasch und Ehrwald. Hier stand sein berühmtes Jagdhaus Hubertus, das für seine Jagdfreunde Ludwig Thoma und Hugo von Hoffnungsthal begehrter Aufenthaltsort wurde. 1920 starb Ganghofer und wurde auf dem Friedhof von Rottach-Egern begraben.

- Details

Foto: Ursula Hoffmann

Da hat doch tatsächlich ein Jäger sich erlaubt, die Bayerischen Staatsforsten zu kritisieren, weil sie "Wald vor Wild" im Sinne des bay. Forstgesetzes ausführen. Dieser jemand ist aber kein Irgendwer, sondern der Salzburger Landesjägermeister Max Mayr Melnhof. In einem Interview mit der Journalistin Ursula Hoffmann, abgedruckt in der Septemberausgabe 2025 von "Jagd in Bayern" S. 9 ff. stellt er sich Fragen zu seiner Rede bei einer Hegeschau in Berchtesgaden vor 150 Teilnehmern. Er prangert an, was jeder weiss, nämlich dass in Bayern in sogenannten Verjüngungs- bzw. Sanierungsflächen die Schonzeiten aufgehoben werden und dort zuviel Gamswild geschossen wird; das Gamswild wird aber in Anhang V FFH-Richtlinie europaweit geschützt, also ist ein notwendiger Erhaltungs-Bestand in jedem Fall zu garantieren. Auch der bayerische Jagdverband ist dafür eingetreten, dass diese Schonzeitaufhebungen für die Gams überprüft werden. Statt ständig das Wild für den Zustand des Waldes verantwortlich zu machen schlägt Mayr Melnhof vor, ein bestimmtes Gebiet für eine Zeit lang im Rahmen der eigentlichen Bestimmungen zu bejagen. Das heißt keine Jagd zur Nachzeit, keine Kirrungen, strikte Beachtung der Schonzeiten. Nach ein paar Jahren soll dann eine Evaluierung zeigen, wie das Revier aussieht.

- Details

Die Beiträge zum Thema Jagdethik reissen nicht ab: Von Andreas Haußer stammt ein Artikel in der Jagdzeitschrift "Der Anblick" 2025 Heft September auf S. 20 ff., der einem aus der Seele spricht. "Die Werte und Ideale, die eine zeitgemäße Jagdethik ausmachen, sind für die Akzeptanz des Weidweks bei der nichtjagenden Öffentlichkeit in der heutigen Zeit unverzichtbar, weil wir Jäger nur eine zahlenmäßig sehr kleine Minderheit sind, von der erwartet wird, dass das Wild möglichst mit einem schmerzfreien Schuss erlegt und ein lebensmittelhygienisch einwandfreies Wildbret erbeutet wird. Und noch etwas gehört nach Andreas Haußer dazu: "... Disziplin, als ein stetiges und eigenkontrolliertes Verhalten, das die Jagdgesetze beachtet und Anstrengungen auf sich nimmt, um letztlich zum jagdlichen Erfolg zu kommen." Und er beschreibt das Glücksgefühl, wenn wir Erfolg hatten. Allerdings ist es umso größer, je weniger Technik und andere Hilfsmittel wir anwenden.

- Details

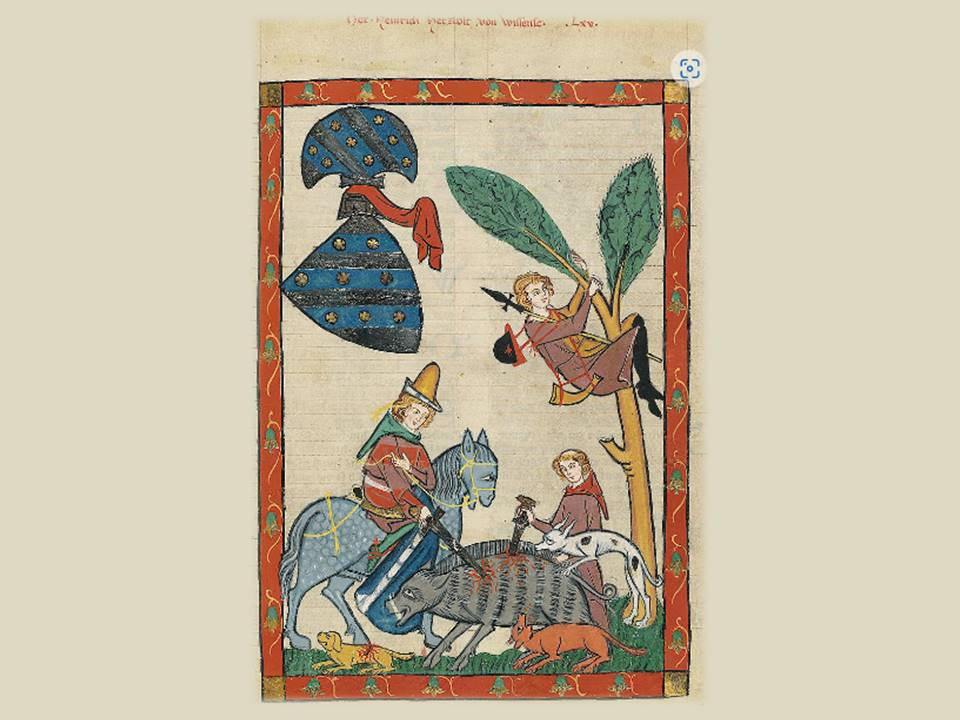

Bild: Codex manesse

Christian Germuth sinnt in der August-Ausgabe 2025 von "Der Anblick" auf S. 42 f. über das Wesen der Jagd nach: Ein wirklich lesenswerter Artikel! Schon die Überschrift scheint einiges an Irrgelaufenem der letzten Zeit wieder zurechtzurücken: Die Reduktion der Jagd auf Notwendigkeit und Nützlichkeit. Wie erfrischend, wenn wieder gejagt werden darf, weil man das gerne tut, es sogar mit Passion verbunden ist. All das Gerede, dass Wildbestände reduziert werden müssten, findet hier keinen Widerhall. Die Motivation ist die Leidenschaft, nicht um des Fleisches wegen. Auch der Wildverbiss reißt mich frühmorgens nicht auf die Läufe, sondern die Bereitschaft, mit Hingabe Strapazen und Leiden auf sich zu nehmen, ist doch die Freude über den Erfolg danach noch viel größer. Deshalb darf sich der Jäger auch über eine besondere Trophäe freuen. Wie bei der Zubereitung eines guten Essens, es kocht sich mit viel Liebe und Ideen, wenn es mehr sein soll als die bloße Nahrungsaufnahme. Das unterscheidet den Jäger auch vom Tier. Auf der Jagd betritt der Mensch ein Terrain, wo er das Notwendige überschreitet und stattdessen mit beseelender Leidenschaft erfüllt. "Die Interessenvertreter, die das Image der Jagd in der Gesellschaft verbessern wollen, genieren sich zu sagen, dass sie aus Leidenschaft jagen..."

- Details

Foto: Verfasser

In Südtirol fand vom 22. bis 24. August 2025 an der PTHSTA Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen ein Seminar zur Jagdethik statt, zu dem die BOKU Wien gemeinsam mit der PTHSTA eingeladen hatte. Der Kurs richtete sich primär an die Alumni-Jagdwirte, etwa 20 davon wurden in einem Auswahlverfahren zugelassen. Ziel des weiterführenden Seminars für den Akademischen Jagdwirt war es, ethische Fragestellungen der Jagd reflektiert zu betrachten und fundierte Entscheidungen in Verantwortung für das Wild gegenüber der Gesellschaft zu treffen. Lehrgangsleiter waren die Professoren Moling und Hackländer, als Referenten standen Prof. Quitterer sowie seine Tochter med.vet. Natalia Q. zur Verfügung. Zusammen mit dem Südtiroler Jagdverband, der Forstwirtschaft sowie dem Jagdrevier Klausen begab man sich auf eine Exkursion bis auf 2000 Meter Höhe, um dort die Lebensraumverbesserungen bzw. Habitatpflege in Augenschein zu nehmen, in einer Landschaft, die dem schottischen Hochland sehr ähnelt. Die Jägerschaft des Jagdreviers Klausen hat vor kurzem den Naturschutzpreis "Goldene Auerhenne" vom Südtiroler Jagdverband verliehen bekommen. In 2026 ist eine Fortsetzung des Seminars geplant.

- Details

Foto: diana-jagdreisen.de

Charles Richter berichtet in der Juli-Ausgabe 2025 von "Der Anblick" auf S. 92 f. von unorthodoxen Bockjagdmethoden in Frankreich. Die wenigsten Böcke werden auf dem Ansitz im Sommer erlegt. Drückjagden sind speziell im Süden verbreitet, auch auf Böcke, die noch im Bast sind. Die Jagd geht von September bis Februar, ohne dass auf die Geschlechter Rücksicht genommen würde. Die stärksten Trophäen der letzten Jahre (700 g) stammen aus dem Hinterland von Nizza, das Departement Gers zwischen den Pyrenäen und dem Zentralmassiv hat ebenfalls einen guten Bestand. Rehe werden auch auf der Parforcejagd mit Pferden gejagt, die Jagd mit dem Königsadler trifft man am ehesten in Südfrankreich. In einigen Regionen in Südfrankreich geht man zur Vergabe von Einzelabschüssen im Sommer über (Foto), obwohl die Pirsch nicht zu den lokalen Gepflogenheiten gehört. Allerdings werden dadurch die Kassen der kommunalen Jagdgesellschaften gefüllt, diese neue Einnahmequelle ermöglicht den Schutz von Biotopen und natürlichen Lebensräumen.

- Details

Foto: Kremzow

Klaus Hackländer et. al. berichten in der Juli-Ausgabe von "Der Anblick" 2025 auf S. 17 f. von der Veränderung des Lebensraums des Feldhasen, der durch die Getreideernte im Frühsommer hereinbricht. Dieser "Ernteschock" wirkt sich allerdings in kleinstrukturierten Gebieten weniger stark aus, als zu vermuten wäre. Sofern wie in dem Untersuchungsgebiet in Niederösterreich nahe Wien durch langgezogene Felder mit vielen Grenzlinien zwischen den Kulturen Streifgebiete für den Hasen übrig bleiben, nicht genutzte Habitate wie Hecken und Brachflächen zur Verfügung stehen, wird der Stresslevel, der durch die Untersuchungen gemessen wird, nicht als erhöht angegeben. In intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen mit modernen Ernteprozessen dürfte das Ergebnis allerdings erheblich anders aussehen. Die Untersuchung zeigt also, dass es auf den vorgefundenen Lebensraum und dessen Struktur ankommt, allgemein gültige Aussagen lassen sich zu diesem Thema nicht machen.