- Details

Foto: Julia Jäckel, Tegernseer Stimme

Die Jagd läßt sich auch im Tegernseer Tal nicht mehr ohne weiteres öffentlich vertreten. Das haben Veranstalter der jährlichen Hubertusmesse in Rottach-Egern vor den Mauern von St. Quirinus am eigenen Leib erkennen müssen. Aktivisten der Jagdgegner-Organisation PETA demonstrierten am vergangenen Samstag während der Messe gegen die Jagd. "Die Tiere regulieren sich selbst" behaupten sie, es brauche dafür keine Jagd oder Jäger. Vertreter der Kirche würden mit einer derartigen Veranstaltung wie einer Hubertusmesse dem Tiermord nur Vorschub leisten.

- Details

Foto: die-nATurknipser (1)

Foto: die-nATurknipser (1)

Das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Universität Wien untersuchte, ob die Photoperiode bei Rothirschen einen ähnlichen Effekt wie bei den Winterschläfern bewirkt. Die Studie von Kristina Gasch in der Ausgabe September 2023 der Zeitschrift "Jagd in Tirol" auf S. 10 ff. zeigt, dass das winterliche Herabsenken des Stoffwechsels von der tageszeitlichen Länge des Lichteinfalls gesteuert wird und sich diese physiologische Reaktion durch Einschränkung der Nahrungssituation verstärkt. Das frühe Absenken der Herzfrequenz und die geringere Körpertemperatur vor allem in den Gliedmaßen scheint eine allgegenwärtige Eigenschaft von Säugetieren zu sein, die sich evolutionär an die winterlichen Lebensbedingungen angepasst haben, so folgert die Wissenschaftlerin.

- Details

Foto: Archiv des Verfassers

Über den Alterungsprozeß beim Rotwild berichtet Konstantin Börner in der Ausgabe von "Der Anblick" August 2023 auf S. 12 f. Die Alterung oder Seneszenz setzt beim Kahlwild im Alter von neun Jahren ein und geht am Ende mit der Beeinträchtigung der Fortpflanzungsleistungen einher. Diese Stücke nehmen verspätet auf und bleiben schließlich dauerhaft gelt. Nach dem Grundsatz, wonach derjenige schneller altert, der zu Beginn des Lebens viel in die Aufzucht des Nachwuchses investiert, tritt der Prozeß der Vergreisung naturgemäß schneller ein. Bei Hirschen wird aufgrund des zurücksetzenden Geweihs das Alter deutlich erkennbar. Größere Rudel führt der alte Hirsch nicht mehr, höchstens ein bis zwei Stück Kahlwild. Er schiebt jetzt als alter, reifer Hirsch ein starkes Geweih, bevor er bei fortschreitendem Lebensalter bis zu seinem Ende mit dem Zurücksetzen des Geweihs beginnt, so dass oft nur noch Stümpfe übrig bleiben. Doch seine Alterung beginnt schon viel früher, zu einem Zeitpunkt, wo er noch ein starkes Geweih trägt, siehe Bild.

- Details

Foto: Archiv des Verfassers

Schädlinge des Waldes überschreibt Wiebke Hüster ihren Artikel in der FAZ vom 19. August 2023. Das Land Rheinland-Pfalz plant eine Novelle des Landesjagdgesetzes, es geht insbesondere um die Frage, wie die Vorstellungen der Grünen im Hinblick auf den Klimawandel im Jagdrecht umgesetzt werden können bzw. müssen. Im Klimawandel läßt sich nach deren Verständnis Waldumbau nur mit verschärfter Bejagung verwirklichen. Unumstössliche ethische Grundsätze gelten insoweit nicht mehr, als z. B. weibliche trächtige Hirschkühe in Weinbergen erlegt werden dürfen. Zudem soll der Eigentümer einer Jagd mitjagen dürfen, auch wenn sie verpachtet ist. "Ökogebietsfremde" Arten werden künftig von der Naturschutzbehörde reguliert. Grundsätzlich soll das Jagdrecht in seinen Inhalten bestimmt und dessen Wahrnehmung an im öffentlichen Interesse liegenden Zielsetzungen gebunden werden.

- Details

Foto: Rostislav Stefanek/shutterstock

Foto: Rostislav Stefanek/shutterstock

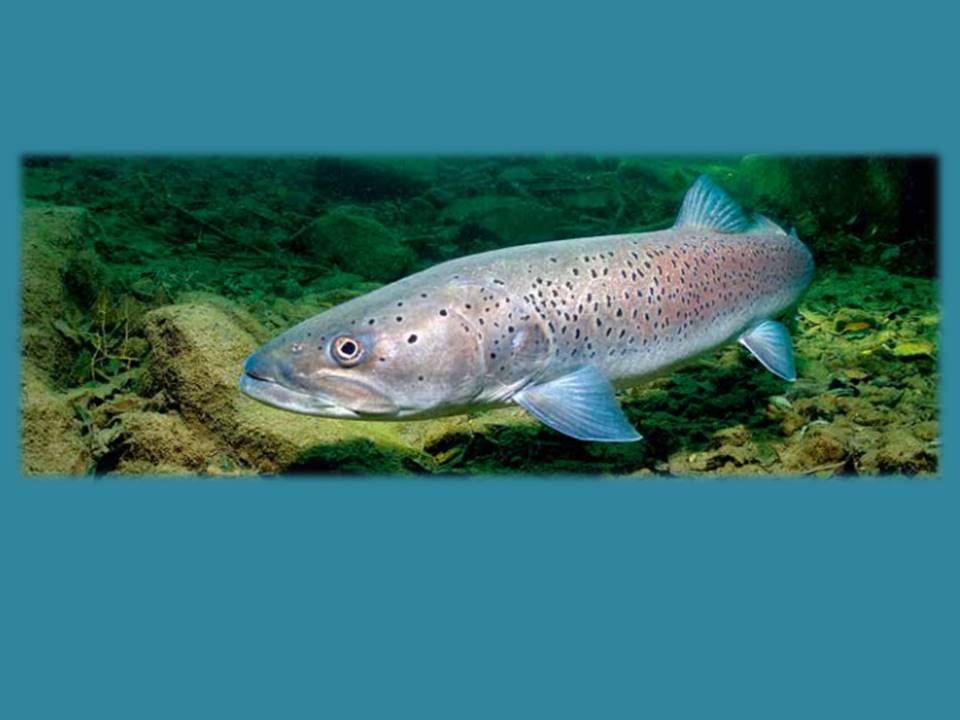

Mit der Ernennung "Fisch des Jahres" bringt der Österreichische Fischereiverband die Bedeutung des Huchens als größtem europäischen Salmoniden erneut zum Ausdruck. Manuel Hinterhofer berichtet in "Jagd in Tirol" Ausgabe Juli/August 2023 auf S. 16 f. von der aktuellen Bedrohung der Art, der Huchen ist als "stark gefährdet" eingestuft bzw. "ungünstig" nach der Roten Liste 2007 und der FFH-Richtlinie. Hucho Hucho, so sein lateinischer Name, kann eine Körperlänge von über einem Meter erreichen und über 35 kg schwer werden. Er steht an der Spitze der Nahrungspyramide und ist daher auf einen großen Beutefischbestand angewiesen. Sein Lebensraum umfasst u. a. die Einzugsgebiete der Donau, aber auch in der Mur sind bedeutende Bestände zu finden. Er kommt neben dem äußersten Osten Europas auch noch in Asien vor, ähnliche Vertreter finden sich auch in China und Korea. Adulte Huchen haben als charakteristisches Merkmal eine rotbraune Färbung des hinteren Rückenbereichs und der Flanken. Zur Laichzeit geht dies in einen kupferroten Farbton über. Kleine schwarze Flecken auf seinen Seiten kennzeichnen ihn als Vertreter der Forellenartigen. Nachtrag: Eine aktuelle Publikation zum Thema Huchen findet sich in "Österreichs Fischerei" 76. Jahrgang auf S. 223 ff. Das Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Universität für Bodenkultur Wien, vertreten u.a. durch G. Unfer, S. Schmutz und M Jungwirth zeigt die Gefährdungsfaktoren und notwendigen Maßnahmen in Bayern und Österreich auf. Die Autoren bestätigen in ihrer Abhandlung die oben genannten Gründe für den Fischrückgang, insbesondere die Auswirkung neuer Wasserkraftwerke sowie die seit einiger Zeit wiedererstarkten Fischprädatoren.

- Details

Eine neue Steinwildpopulation entsteht im Großarltal, wie Martin Forstner in der Ausgabe August 2023 von "Der Anblick" auf S. 72 f. berichtet. Damit wird nach der Ausrottung um 1706 durch den Fürsterzbischof von Salzburg Graf Thun dieser alpine Bereich mit diesem Steinwildvorkommen wiederbesiedelt. Die aktuell schon bestehenden Steinwildkolonien im Osten (Gasthofgebirge) und im Süden (Maltatal) und den Hohen Tauern (Kärntnen) bilden somit mit der neuen im Großarltal einen zusammenhängenden Bestand. Die ausgewilderten 10 Stücke Steinwild sind um die 2 Jahre alt, 7 davon sind weiblich, alle markiert. Sie stammen aus Tiergehegen in Nürnberg, Salzburg und Schladming. Zahlreiche Paten standen für dieses Projekt zur Verfügung, vor allem die Familie Draxler aus Hüttschlag, die auf dieser Website unter dem Thema "Das Karlhaus" in den Publikationen 2019 schon erwähnt worden ist. Dort können Sie einen umfangreichen Bericht über die Jagd im Tal Großarl lesen.

- Details

Nach dem Frankenthaler Modell "La Curèe" aus der Kleinen Gelben Jagd, Entwurf Karl Gottlieb Lück um 1770, Nymphenburger Porzellan auf koloriertem Landschaftssockel, zeigt eine Jagdszene der Parforcejagd zu Pferde. Die Jagdhelfer reichen dem Jagdherrn den abgetrennten Lauf eines erlegten Rothirschs, die damals übliche Trophäe. Der eine Gehilfe ist damit beschäftigt, das Tier auszuweiden, während die beiden Hunde die Szenerie neugierig verfolgen. Die Tischdekoration wurde früher in herrschaftlichen Häusern als Tafelaufsatz verwendet.

- Details

Foto: Pitterle in Jagd in Tirol/Ausgabe 07/2023:

Foto: Pitterle in Jagd in Tirol/Ausgabe 07/2023:

Kultiviert - die Kulturlandschaft bietet viele Vorteile für Mensch und Tier

So lautete der Titel des diesjährigen "Wildökologischen Forums Alpenraum" in Salzburg. Zwar war die Tagung hochkarätig besetzt, wie Stefan Fellinger in "Jagd in Tirol" Ausgabe Juli/August 2023 auf S. 22 f. berichtet, Wild und Jagd kamen aber nur am Rande vor. Im Wesentlichen ging es um die Erweiterung der Schutzziele der Wälder zum Erhalt der Biodiversität. Eher zum Thema der Tagung passte der Vortrag von Forstdirektor Sterneck, wonach die Jagd nach seiner Erfahrung länderspezifisch sehr unterschiedlich gesehen werde: In Österreich und Tschechien gebe es noch eine relativ hohe Akzeptanz, in Deutschland herrsche vielfach bereits eine ausgesprochen hohe Schalenwild- und Jagdfeindlichkeit mit einem medialen Schwerpunkt auf "Großraubwildrettung". In der aktuellen gesamtgesellschaftlichen Situation werde die Bewirtschaftung der Natur, insbesondere des Waldes, immer mehr in Frage gestellt. Ursache dafür sei die von NGOs kultivierte ökoromantische Idee einer vom Menschen ungestörten Natur - siehe Wildnisgebiete, Außernutzungsstellungen und Urwälder.

- Details

Foto: Roundbody Franzoj, Ferlach

Foto: Roundbody Franzoj, Ferlach

Die in Ferlach von Franzoj hergestellte Flinte nach englischem Muster mit Round Body im Kaliber 20 wird von Wolfgang Fleck in der Jagdzeitschrift Halali Heft Juli 2023 auf S. 88 f. vorgestellt. Sie besticht durch ihre Eleganz im Erscheinungsbild der berühmten Waffenschmiede Purdey/London. Third Bite ist dabei die kleine zusätzliche Aussparung im Sinne der Purdey-Nase, die sich im Innern im Laufboden befindet und der Waffe zusätzliche Stabilität gibt. Alle Schlossteile sind auf dem Abzugsblech montiert, was der Flinte eine markante Rundung auch des Systemkastens erlaubt. Der Schwerpunkt liegt etwas hinten, so dass 76 cm Läufe empfohlen werden. Ein Wechselspiel zwischen Klassik und Extravaganz.

- Details

Foto: Archiv des Verfassers

Im Gegensatz zu Österreich absolvieren in Deutschland immer mehr Bürger die Jagdausbildung, wie Laura-Isabella Kreitl von der Redaktion "Jagd in Bayern" in Ausgabe Juli 2023 S. 7 f. berichtet. Im Jagdjahr 2021/2022 gab es in Deutschland über 400.000 Jagdscheininhaber, die Einstellung zur Jagd habe sich um ein Fünftel verbessert.. Im Jahr 2020 waren es bereits mehr als 50% der Bevölkerung, die die Jagd als positiv sehen. Dennoch sei das Image nicht immer gut. Manche Jäger sähen sich immer wieder den üblichen Kritikfeldern ausgesetzt als da sind: der Freizeitdruck, die Jagdhundeausbildung, die Gesellschaftsjagd und Umweltschäden. Viele Menschen hätten keinen Bezug mehr zur Natur, dem Arten- und Naturschutz sowie zur Jagd. Beispielsweise würden Fleischprodukte im Supermarkt gekauft ohne die Frage zu stellen, wie diese hergestellt werden. Das mache es dann auch leichter, das Töten von Wildtieren als Mordgier hinzustellen.

- Details

Foto: Archiv des Verfassers

Prof. Werner Beutelmeyer aus Graz hat die Analyse zur Jagd aktualisiert: In Heft Juni 2023 der Fachzeitschrift "Der Anblick" bestätigt er auf S. 54 f. die Fortsetzung des Negativimage der Jagd in Österreichs Bevölkerung. 40 % der Österreicher sind für eine strengere Kontrolle der Jagd. Bis 2030 dürfte der Trend die Mehrheit hinter sich haben. Dann werden die Kritiker die Politik bedrängen, obwohl die Jagd in Österreich lange Zeit zum guten Ton gehörte: Wer etwas in der Politik auf sich hielt war selbstverständlich Jäger, das galt auch für die Wirtschaft, nicht selten wurden bei Jagdeinladungen Geschäfte besprochen. Der Trend heute ist besonders bei den unter 40-jährigen spürbar. Vor allem die jungen urbanen Schichten lehnen die Jagd überwiegend ab. Anders sieht es bei den Gebildeten aus: hier befürworten noch über 53 % die Jagd. Gezielte Informationspolitik ändert daran nur wenig, der "Transparenzzuwachs" in Sachen Jagd macht im Jahr lediglich 0,3 % aus, der Verlust an Zustimmung dagegen etwa minus 2 %. Beutelmeyer vermutet als Ursache das allgemeine Mißtrauen der Österreicher gegenüber der Politik, den Medien und zunehmend auch gegenüber der Wissenschaft.

- Details

Foto: Archiv des Verfassers

Foto: Archiv des Verfassers

Über das Raufußhuhn-Monitoring in Tirol berichten Reinhard Lentner und Martina Just in der Ausgabe Mai/2023 der Zeitschrift "Jagd in Tirol" auf S. 16 f. Die Zusammenfassung der 4-jährigen Monitoringperioden 2011-2014 und 2016-2019 kommt zu dem Schluss, dass die Bestandshochrechnung bzw. -schätzung nicht immer deckungsgleich mit den Zählergebnissen ist. Bei einem geschätzten Bestand von 1.700 bis 2.300 Auerhähnen wurden 10% vom Monitoring erfasst. Oft ergibt sich eine Überschätzung durch die Balzplatzzählung, die dann außerhalb des Vertrauensintervalls der Hochrechnung liegt. Die Weiterführung des Monitorings ermöglicht genauere Einschätzungen über die Veränderung der Bestände. Abschüsse aufgrund landesweiter Zählungen werden dadurch präziser berechnet und können rechtzeitig korrigiert zur Genehmigung führen.

- Details

Titelbild der Ausgabe Mai/2023 von "Jagd in Bayern"

Wolfgang Baumgartner berichtet in der Ausgabe Mai/2023 von "Jagd in Bayern" von den größten flugfähigen Waldvögeln Europas und der erfolgreichen Auswilderung des Auerwildes in Bayern. Maßgeblich für den Erfolg dieses Projektes ist die Gestaltung eines angepassten Lebensraumes: lichte, altholzreiche Nadelholzmischwälder mit hoher Beeren-strauchdeckung. Die Jagd garantiert insoweit das Überleben dieser Art. Während der "Große Hahn" durch die erfolgreiche Auswilderung im bayerischen Wald wieder einfällt, hat sich dagegen für das Birkhuhn (Titelseite) der Lebensraum so stark verändert, dass der Bestand zum Erlöschen kam. Erste Ergebnisse eines seit 2020 eingeführten Monitorings lassen erwarten, dass im bayerischen Alpenraum durch entsprechende Schutzgebiete auch die Chancen für das Birkwild sich wieder verbessern. Besucherlenkung, Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit können hier Erfolgsgaranten sein.

- Details

Aquarell von Edward Theodor Compton 1912

Bernd Ergert schildert in "Jagd in Bayern" Ausgabe 4/2023 S. 28 f. die Entstehung des Begriffs "Durch die Lappen gehen". Er verweist auf die seit dem Mittelalter gebräuchliche Form der Lappjagd, wobei Jagdbereiche mit Hilfe von Jagd-Personal mit Stofffetzen oder Ähnlichem eingegrenzt werden, um dem innewährenden Wild das Ausbrechen in ungewünschte Richtungen bei der Jagd zu verwehren. Geht das Wild dann dennoch in hoher Flucht durch diese Einschränkung, spricht man von "Durch die Lappen gehen". In weiterer Folge, um etwa vermehrtes Wildaufkommen zum Zwecke der Vermeidung von Jagdschäden (Bauernunruhen) zusammenzuhalten, errichtete man auch Tiergärten. Auf Anordnung von Maria Theresia kam es 1770 zur Errichtung des Lainzer Tiergartens, die abgebildete Hirschtrophäe mit den nicht mehr abnehmbaren Lappen - und Strickresten stammt von Erzherzog Franz Ferdinand und ist in Schloss Blühmbach bei Salzburg (Hagengebirge) aufgehängt.

- Details

Foto: Archiv des Verfassers

Michael Bartl und Herbert Roßhofer machen sich in der Ausgabe von "Der Anblick" April 2023 S. 39 ff. Gedanken, wie man "schlau jagt", d. h. seine Jagdstrategie der Aufmerksamkeit des Wildes anpasst und so Strecke machen kann, ohne das Wild zu sehr zu vergrämen. Sie schildern, wie lernfähig das Wild ist und sich dem Jäger entzieht und heimlich wird. Vor allem das Verhalten des Jägers nach dem Schuss, wenn beispielsweise die Geiß nach dem erlegten Kitz zurückschaut, ist von entscheidender Bedeutung für das Wild, in Zukunft negative Erfahrungen zu vermeiden. Der Jäger muss für das Wild unberechenbar bleiben, das bedeutet oft, liebgewonnene Gewohnheiten abzulegen, wie zum Beispiel immer zu gleichen Uhrzeit den gleichen Hochsitz zu besteigen. Oder das bekannte Hochsitz-Hopping. Im Verborgenen sitzen, Hochsitze so aufzustellen, dass sie geräuschlos bezogen werden können. Bodensitze oder mobile Sitze können hier Abhilfe schaffen. "Das Wild soll uns ruhig für einen Deppen halten und glauben, dass es uns überlegen ist. Das trifft ohnehin öfters zu, als wir denken".

- Details

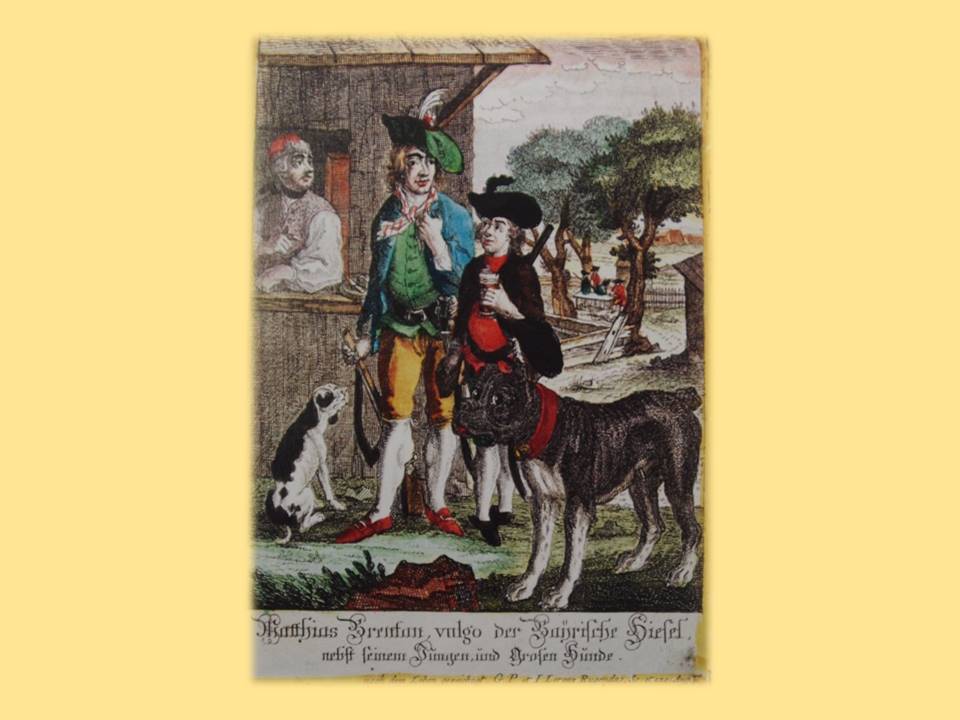

Über den "Bayerischen Hiasl" genannten Wildschütz Mathias Klostermayr schreibt Bernd Ergert in der Zeitschrift "Jagd in Tirol" Ausgabe März 2023 S. 42 f., er sei einer der berühmtesten Figuren der deutschsprachigen Kriminalgeschichte, im deftigen Volksschauspiel, in Volksliedern und sogar im lustigen Puppenspiel bis heute lebendig. Auf seinen Raubzügen führte er einen Stutzen im Kaliber 15 mm von Franz mit Meistermarke und Signatur auf dem Lauf, reich verziert war der Schaft mit barocker Ornamentik. Das Gewehr kann in der Sammlung des Bayerischen Nationalmuseums besichtigt werden. In einer Schauvitrine im Historischen Museum der Stadt Wien ist sein Jagdrock samt Halsung seines Hundes zu bewundern, reich verziert mit Gold paspeliert. Der Aufsatz der Vitrine gibt Auskunft über das Todesdatum: 7. September 1771, hingerichtet in Dillingen an der Donau. In zahlreichen Anekdoten lebt er jedoch weiter, angeblich soll er sogar in Friedrich Schillers "Die Räuber" Anlehnung für die Romanfigur "Karl Moor" gewesen sein.

- Details

Foto: Jagd in Tirol 2023

Eine genetische Untersuchung der in Tirol lebenden Steinwildkolonien ist in der Ausgabe März 2023 der Zeitschrift "Jagd in Tirol" auf S. 10 ff. wiedergegeben. Das Projektteam von Martina Just, Iris Bierbach und Anderer unter Beteiligung der Universität Zürich berichtet über die Folgen genetischer Verarmung der 1906 aus der Gran Paradiso-Population ausgesetzten Steinböcke, die alle ihren Ursprung in dieser Restpopulation Italiens haben, die seinerzeit nach Ausrottung der Wildbestände schließlich übrig blieb. Der durchschnittliche Grad der Inzucht der Tiroler Population ist etwa so hoch wie von Nachkommen einer Halbgeschwisterpaarung. Das bedeutet: Mit höherer Inzucht haben ausgewachsene Böcke ein geringeres Körpergewicht, kürzere Hörner und mehr Parasiten. Auch das Populationswachstum leidet darunter. Bei künftigen Aufstockungen der Bestände sind Individuen anderer genetischer Gruppen zu beteiligen.

- Details

Foto: Heinrich Hetzold von Weißensee/UB Heidelberg, s. u.

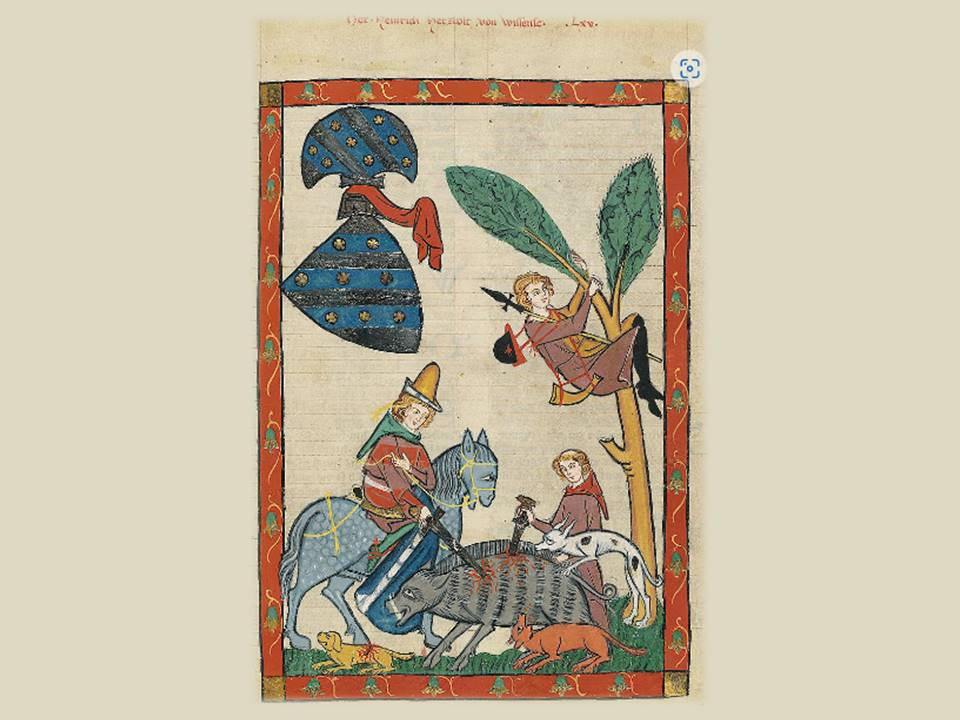

Die Wildschweinjagd im Codex Manesse zeigt den adeligen Herrn mit einem längeren Schwert, den finalen Stoß ausführend, so der Beitrag von Simone Schultz-Balluff in der Zeitschrift Halali Jagd, Natur und Lebensart, Ausgabe 01/2023 S. 145 f. Daneben ein Jagdknecht mit einem kürzeren Schwert, zwei größere Hunde binden den Keiler, der bereits eine Bracke geschlagen hat (UB Heidelberg, cpg 848, fol. 228r; Ausschnitt).

- Details

Foto: Jennifer Hartlauf/Jagd in Tirol - Ausgabe 02/2023

Jennifer Hartlauf, Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft, Universität für Bodenkultur Wien, berichtet in der Ausgabe Februar 2023 von "Jagd in Tirol" auf S. 20 f. über den Goldschakal. Bisherige Studien zeigen eine große Anpassungsfähigkeit an den europäischen Lebensraum. Canis aureus stammt wohl aus dem Balkan und konnte sich bislang wegen Fehlens seines größten Konkurrenten, dem Wolf auch in Österreich ausbreiten. Der Goldschakal zählt nach der FFH-Richtlinie der EU zu den Arten "von gemeinschaftlichem Interesse" und ist in Anhang V gelistet, ähnlich wie die Gams. Die Mitgliedsländer sind daher verpflichtet, einen "günstigen Erhaltungszustand" zu gewährleisten. In den meisten Bundesländern Österreichs fällt er unter Naturschutz.

- Details

Graphik: FAZ statiista Datenrecherche Matthias Janson 23.01.23

Das vor einem Jahr an zwei rheinland-pfälzischen Streifenbeamten verübte entsetzliche Verbrechen, das zur Verdeckung gewerbsmäßiger Wilderei begangen wurde, ist Ausgangspunkt einer Recherche des Journalisten Matthias Janson, die in der FAZ vom 23. Januar 2023 veröffentlich wurde: Statussymbol oder Heilmittel - der Handel mit wilden Tieren boomt. Zwar ist in Deutschland nach der Kriminalstatistik der Polizei das Delikt der Jagdwilderei rückläufig, der weltweite illegale Handel mit Wildtieren oder Teilen von ihnen macht aber schätzungsweise 25 % des legalen Marktes aus. An der Spitze steht nach wie vor das Nashorn, ein Verkaufswert von einem Kilogramm entspricht (2016) 100.000 Dollar und ist damit wertvoller als Gold (39.000 Dollar). Die Nachfrage ist groß, da das Horn in der traditionellen Chinesischen Medizin als Heilmittel gilt. Das Washingtoner Artenschutzabkommen ist das wichtigste Rechts- und Regulierungssystem für den Import und Export von lebenden Tieren und Wildtierprodukten. In Deutschland werden im Vergleich zum übrigen Europa die meisten Trophäen eingeführt. Namibia, Südafrika und Kanada sind die wichtigsten Exporteure in die EU. Die CITES-Richtlinien werden kontinuierlich verschärft, so ist beispielsweise der Handel mit Elfenbein seit Anfang 2022 in der EU weitgehend verboten. Die Einfuhr von Trophäen der "Sportjagd" gilt allerdings nicht als kommerzieller Handel. Befürworter der Trophäenjagd rechtfertigen diese mit dem Hinweis darauf, dass die Einnahmen dem Umweltschutz zukämen und gegen die Wilderei verwendet würden. Allein 2018 wurden auf dem afrikanischen Kontinent zwischen 10.000 und 15.000 Elefanten und mehr als 800 Nashörner gewildert.